Scrive Marina Maghetti, mia carissima amica, poetessa e filosofa: «Nel cuore del percorso espositivo intitolato “Divinazione”, Allegra Hicks ci invita a varcare soglie invisibili, a entrare in stanze interiori dove materia e spirito si incontrano, si osservano, si riconoscono. Le sue opere non sono semplici oggetti estetici: sono portali, organismi simbolici sospesi tra finito e infinito, carichi di una sacralità intima e potente. In esse si percepisce la tensione costante tra l’umano e l’oltreumano, come in una preghiera vivente sussurrata dal tessuto stesso della forma».

Marina ha colto con pochi tratti la eccezionalità dell’installazione. «La mostra si struttura – aggiunge - come un itinerario iniziatico, un rito di passaggio in cui ogni elemento è evocazione. Le lacrime, presenti come segni liquidi, ma anche come cristallizzazioni di dolore e rinascita, rappresentano la vita nel suo fluire primordiale. Non sono segni di fragilità, ma gocce che aprono varchi: liquide soglie tra ciò che siamo e ciò che possiamo ancora diventare».

«In questo universo simbolico si inserisce il DNA, filo sottile e potente che unisce genotipo e fenotipo, ossia l’essenza invisibile dell’essere umano e la sua concreta manifestazione. Hicks lo rappresenta come condizione di possibilità, al tempo stesso struttura biologica e metafora cosmica: codice genetico e formula spirituale che contiene tutte le storie possibili».

«In questo universo simbolico si inserisce il DNA, filo sottile e potente che unisce genotipo e fenotipo, ossia l’essenza invisibile dell’essere umano e la sua concreta manifestazione. Hicks lo rappresenta come condizione di possibilità, al tempo stesso struttura biologica e metafora cosmica: codice genetico e formula spirituale che contiene tutte le storie possibili».

«Le sue opere, spesso caratterizzate da scheletrati e strutture traslucide, evocano gli elementi portanti della vita - ossature simboliche, come templi interiori. Gli organi, incastonati nella resina, appaiono sanificati e sublimati da riti evocativi: non resti, ma reliquie. Non tracce della carne, ma icone del passaggio. Il gesto dell’artista diventa così un atto di purificazione: un’offerta visiva, un incantesimo silenzioso».

«Divinazione non è solo una mostra, ma un atto rituale. Un luogo di ascolto profondo in cui l’arte si fa veicolo, soglia, evocazione. Allegra Hicks riesce a intrecciare simboli e materiali in un linguaggio spirituale che parla al corpo e all’anima, ricordandoci che ogni forma — anche la più fragile — può contenere l’infinito».

«Divinazione non è solo una mostra, ma un atto rituale. Un luogo di ascolto profondo in cui l’arte si fa veicolo, soglia, evocazione. Allegra Hicks riesce a intrecciare simboli e materiali in un linguaggio spirituale che parla al corpo e all’anima, ricordandoci che ogni forma — anche la più fragile — può contenere l’infinito».

Fin qui Marina Maghetti, che ha scritto di getto considerazioni efficacissime. Vado un attimo a ritroso. Sono salito con Marina al Castello per l’inaugurazione e la consueta ascensione esplorativa dell’emozione al sommo grado, quando Cristina e Nicola ci invitano – d’estate – a strapparci le vesti della quotidianità regalandoci avventure dell’anima. Profonde. Estatiche, sì, per allitterazione o quasi.

Marina dunque ha colpito nel segno, senza aver letto la straordinaria presentazione di Anna Cristina Mattera, curatrice e organizzatrice, con il fratello Nicola – nel segno dell’associazione Amici di Gabriele Mattera – di una immersione nella materia più reale che c’è, la bellezza incarnata delle cose che trovano il luogo dove stare per incantamento: il Castello Aragonese.

Allegra HIcks, Cristina Mattera, Nicola Mattera

Allegra HIcks, Cristina Mattera, Nicola Mattera

Cristina ha scritto uno dei pezzi più belli che io abbia mai letto per introdurre una esposizione creativa. Due pagine, anzi meno, alle quali non si può aggiungere nulla. Davvero formidabili per sensibilità. In esse ci svela il suo meraviglioso colpo di genio, che la proietta ai vertici di un firmamento complesso qual è quello della organizzazione e cura di progetti internazionali di arte contemporanea. Nel solco di una tradizione familiare emozionante. Lo affermo senza alcun sintomo di piaggeria.

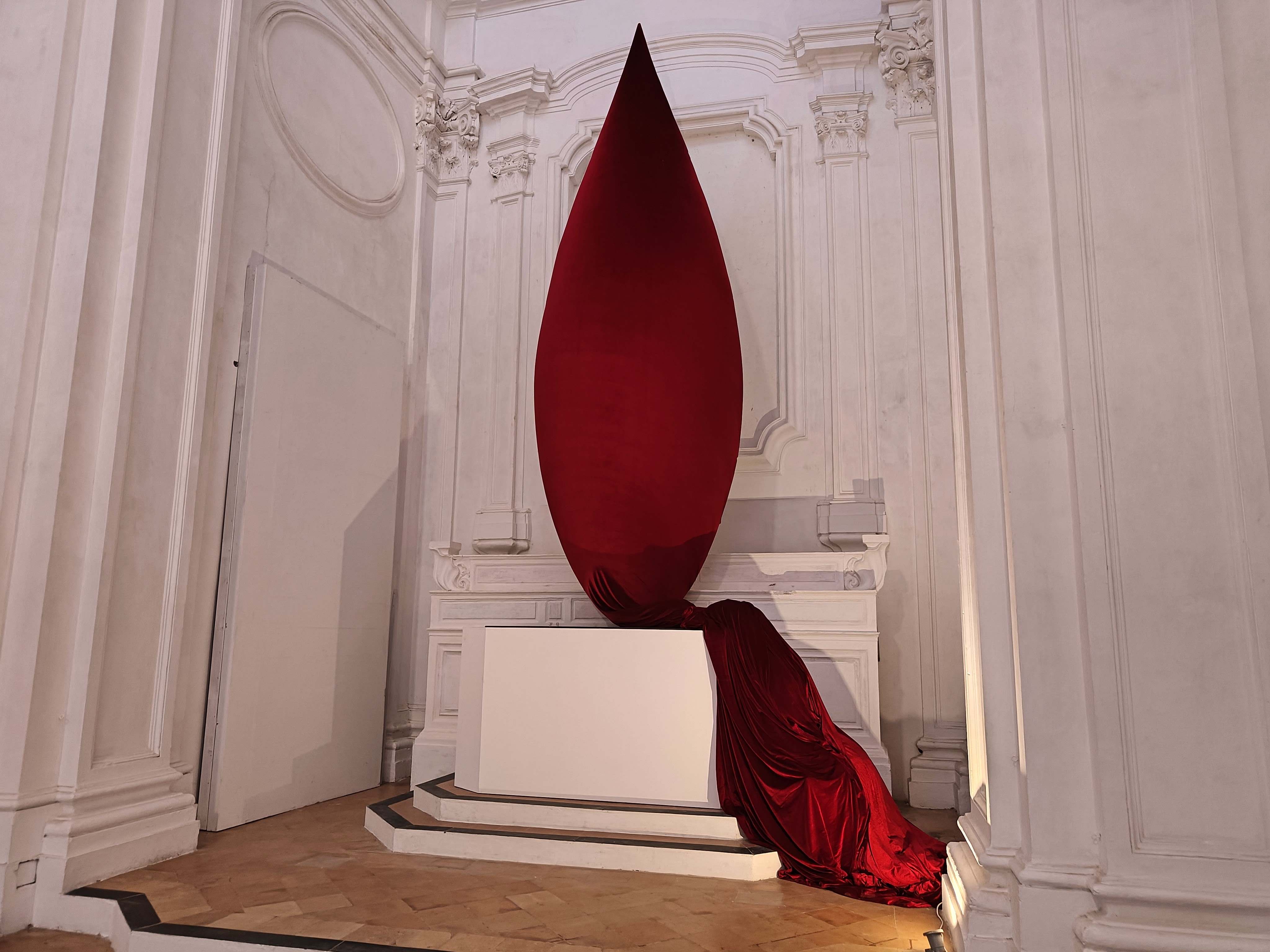

Cristina ci ricorda che aveva visto a Napoli «nella cripta della chiesa della Misericordiella al quartiere Sanità, un’enorme goccia di sangue in un pesante e teatrale velluto rosso, (che) mi sovrastava dal palco scuro e polveroso di quei sotterranei carichi di storia… Quella ferita, quel caldo liquido vitale che diventava solido… si manifestava ai miei occhi con un linguaggio estremamente femminile e contemporaneo, nel quale riuscivo distintamente a riconoscere la classe della designer (Allegra Hicks) che conoscevo intrisa, questa volta, di una gravità carica di urgenza. In quel preciso istante ricordo di avere immaginato quel gesto nel bianco puro e leggero della nostra Chiesa dell’Immacolata al Castello. Qui, la ferita, il sangue, la vita e la morte - tutto quanto c’era di materiale, corporeo e umano - rimangono, ma nella purezza e nella vastità di uno spazio totalmente spoglio e pulito arriva anche la catarsi, la beatificazione».

E Cristina conclude così: «A Napoli c’era la carne, il sangue, la corporeità, qui al Castello si aggiunge la luce, la spiritualità dell’eterno, del tempo che passa incessante, l’accettazione del nostro effimero passaggio».

Andate sul sito dell’associazione e leggete il pezzo integrale.

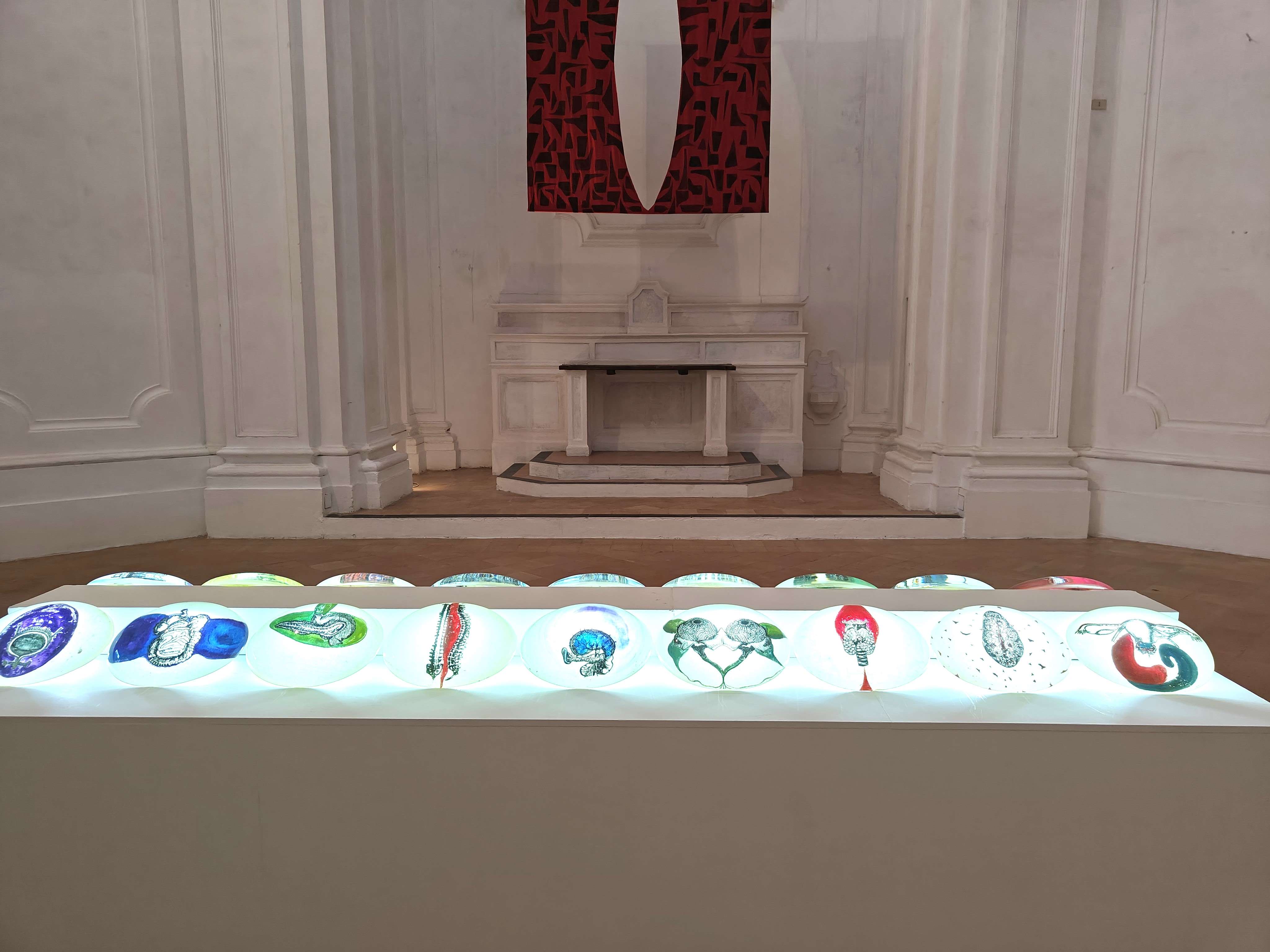

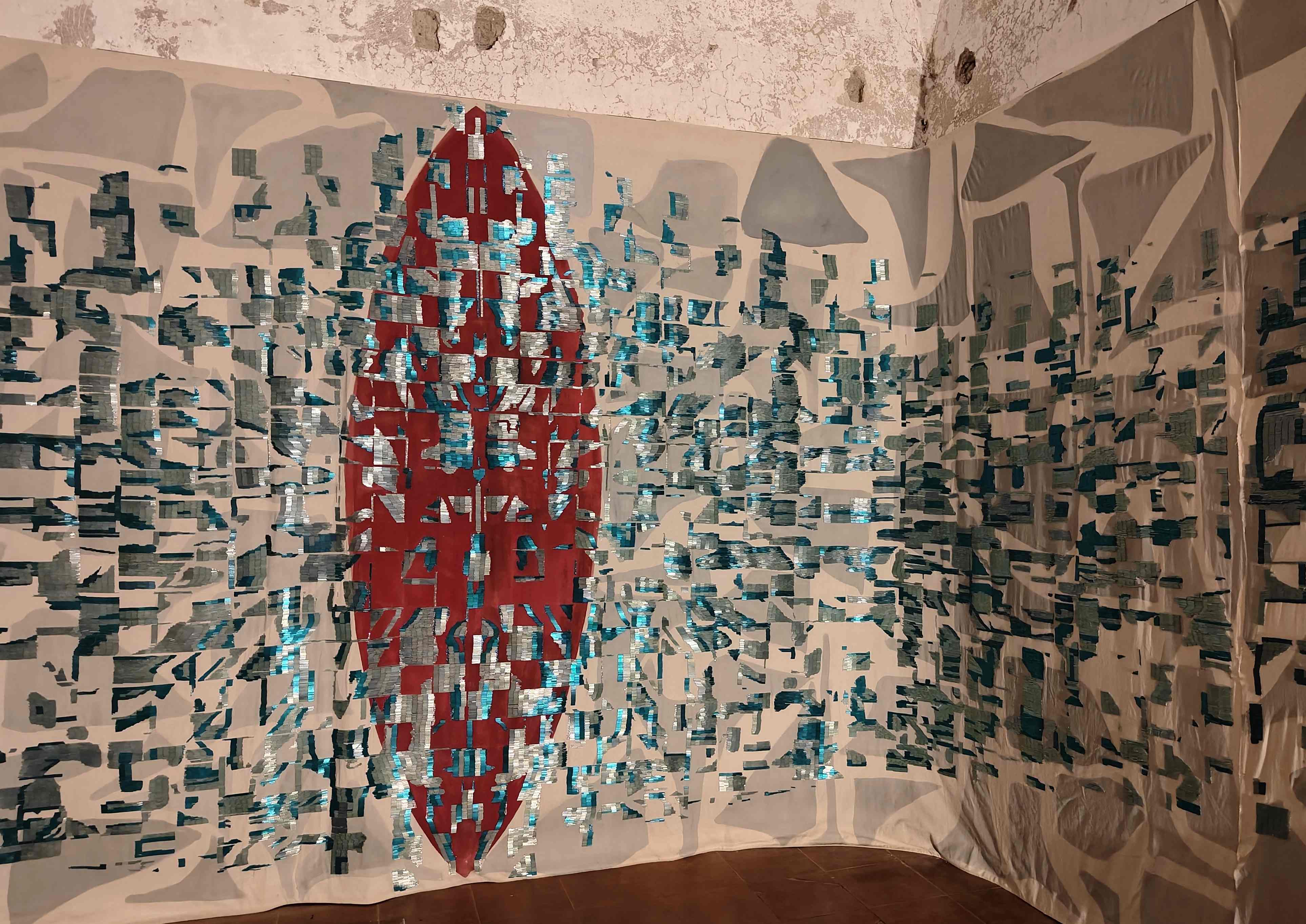

Il sangue è solo una goccia dell’itinerario in mostra, caratterizzato anche da due installazioni site specific all’Immacolata (a sinistra) e nell’antica Cattedrale dell’Assunta (l’ogiva sull’altare). Nell’Immacolata, prima di sollevare lo sguardo verso le opere di grande formato, si procede tra due serie, una di diciotto tele definite come «preghiere»; e una di diciotto resine che Allegra chiama «ex voto». Sono dipinte ma anche ricamate e raffigurano organi interni del corpo umano. Nell’androne c’è invece «Inside out II», a tutta parete, un grande arazzo di lino decorato con migliaia di frammenti in vetro di Murano, sul quale ci sarebbe da scrivere un capitolo a parte.

Il sangue è solo una goccia dell’itinerario in mostra, caratterizzato anche da due installazioni site specific all’Immacolata (a sinistra) e nell’antica Cattedrale dell’Assunta (l’ogiva sull’altare). Nell’Immacolata, prima di sollevare lo sguardo verso le opere di grande formato, si procede tra due serie, una di diciotto tele definite come «preghiere»; e una di diciotto resine che Allegra chiama «ex voto». Sono dipinte ma anche ricamate e raffigurano organi interni del corpo umano. Nell’androne c’è invece «Inside out II», a tutta parete, un grande arazzo di lino decorato con migliaia di frammenti in vetro di Murano, sul quale ci sarebbe da scrivere un capitolo a parte.

Marina Maghetti e Allegra Hicks

Marina Maghetti e Allegra Hicks

Appena ho visto le preghiere e gli ex-voto, ho pensato immediatamente a un titolo: «Ora serrata retinae», libro d’esordio – aveva solo 17 anni – del più grande poeta italiano degli ultimi anni, Valerio Magrelli, che proseguirà a sviscerare nel tempo la sua ricerca «anatomopatologica», come la definì Andrea Cortellessa, anche in testi autoriali di prosa che caratterizzano la sua monumentale attività di autore, studioso e docente. Tant’è.

Appena ho visto le preghiere e gli ex-voto, ho pensato immediatamente a un titolo: «Ora serrata retinae», libro d’esordio – aveva solo 17 anni – del più grande poeta italiano degli ultimi anni, Valerio Magrelli, che proseguirà a sviscerare nel tempo la sua ricerca «anatomopatologica», come la definì Andrea Cortellessa, anche in testi autoriali di prosa che caratterizzano la sua monumentale attività di autore, studioso e docente. Tant’è.

Qui e ora, ho bisogno di un’altra digressione, per me decisiva. Ed è un focus che non può essere esaustivo dell’apparato divinatorio, ed è appena parziale per necessità (sintesi).

Il sangue a Napoli è una presenza forte, dura. Brumoso e misterioso, sta ovunque ma - soprattutto - in un paio di contenitori molto famosi.

Sono convinto da anni che il Sangennaresimo, l’esclusiva religione di Napoli, sia il collante sanguino-lento di una tradizione inventata nel corso di non troppi secoli, per stratificazione di narrazioni estranee e colonizzatrici dell’immaginario locale. Sono persuaso che abbia toccato pure il vertice dell’impostura: è forse uno schiacciasassi. Ma funziona: è speculare alla dimensione liquido viscosa, sfuggente prevalente, replicante e attendista del posto, già definito satiricamente «Città di mare con abitanti» da quel mito vero di Luigi Compagnone che feci in tempo a conoscere nello scorso secolo.

Sono convinto da anni che il Sangennaresimo, l’esclusiva religione di Napoli, sia il collante sanguino-lento di una tradizione inventata nel corso di non troppi secoli, per stratificazione di narrazioni estranee e colonizzatrici dell’immaginario locale. Sono persuaso che abbia toccato pure il vertice dell’impostura: è forse uno schiacciasassi. Ma funziona: è speculare alla dimensione liquido viscosa, sfuggente prevalente, replicante e attendista del posto, già definito satiricamente «Città di mare con abitanti» da quel mito vero di Luigi Compagnone che feci in tempo a conoscere nello scorso secolo.

La fede sangennaresca ha incorporato – è evidente - anche la madonna maradoniana che appare nell’urbe ad ogni angolo votivo, e condiziona la percezione della città, riconducendola a una esemplificazione esoterica, esotica, obbligatoria, trita e tritata. Verrebbe da dire: «Trita Napoli e poi muori».

Si tratta di una sorta di loop, di rag-giro involuto, non voluto esplicitamente, ma ormai fisso, fisico, impermeabile e lucrativo. Il genio di Paolo Sorrentino, con il suo capolavoro filmico «Parthenope», di recente ce lo ha quasi spiegato spietatamente, dimostrando come Napoli sia (solo?) la manifestazione dell’Antropologia più pura. Ne gode. E la sua condizione è irreversibile. Ma c’è una irreversibilità rappresentativa verso la quale si può essere irriverenti.

L’irriverenza, e non c’è bisogno di navigare nella blasfemia pruriginosa, quando è affidata alla ricerca artistica consapevole, assume una funzione aggirante; e ci induce nel peccato e nella tentazione di scrutare, con un artificio sobrio e raffinato, il «dove si può andare» oltre l’ovvietà. Fino a scoperchiare botole nascoste di fascino. Si apre così uno spiraglio di sovversione, a patto di tenere mani e piedi lontani da quelle ampolle santifere e miracolistiche, inserrate nella teca che considero la più piccola Wunderkammer che si conosca. Che, s’è capito, è la quintessenza del Tesoro di san Gennaro custodito nel Duomo.

Se a Napoli metti in mezzo il sangue, prima o poi ti ritrovi a riferirti a quegli oggetti superdotati di inespugnabili valori.

Napoli, ripeto con altra iperbole, è un gigantesco Buddha autoreferenziato e cardinalizio che, ammirando il proprio ombelico (ònfalo), fagocita tutto lo scibile, mutandolo in vuoto compiaciuto e fiction, alterando e svuotando il senso di quella che è stata idealizzata come la contaminazione necessaria per identificare una sua proteiforme cultura.

Il nulla grasso e sudaticcio, forse eunucale, ha finito con l’impregnare di melensa camurrìa (che è anche la «noia», detto alla maniera di Camilleri) il globo umanistico della pur eccelsa vicenda locale: la musica, la poesia, l’accademia, il giornalismo soprattutto, la novellistica, perfino tanto cinema e audiovisivo, fino alla produzione iconografica nei suoi meandri espressivi. Quasi tutto è stato azzeccato con presunte, untuose, pretenziose e stanche rivelazioni sapienziali. Che scucciamiento. Non se ne può più. Qualche eccezione la sto intravedendo solo di recente…

Mi direte che è la deriva del tempo nostro. E accade. Beh, in ogni caso accade qui. Con orrore temo l’enfatica ripetizione e riapparizione del gesto retorico e imbalsamante, le pulsazioni di un movimento di polso porporato, usque ad effusionem sanguinis. Effusione opaca e ipotetica, ovviamente. E poi, può incorporare il ventre della Sirena?

Ma ecco la sorpresa. Qui – per la «Divinazione» - c’è trasfusione, vita, rigenerazione, promessa mantenuta, fluidità.

Ma ecco la sorpresa. Qui – per la «Divinazione» - c’è trasfusione, vita, rigenerazione, promessa mantenuta, fluidità.

Sono salito al Castello Aragonese, allora, per assistere alla rivoluzione – che è un sostantivo di genere femminile! – che s’è compiuta. Con lo zampillo vivo della goccia scarlatta di Allegra che, volando sulle ali dell’intuizione di Cristina, benedice da oggi la storia e lo spazio castellano. Nel suo viaggio salvifico dalla pancia cupa di Napoli, fino alla selvaggia mediterraneità lucente dell’isola, il sangue si è sciolto definitivamente. Scorre. E può raccontare finalmente «altro» di Napoli. Estirpato dall’obbligo contemplativo, il sangue insulare si fa frontiera aperta e libertà interpretativa. Questo gesto nuovo resterà per sempre.

Resterà come l’ogiva che sfida il buco del tetto bombardato dell’Assunta: è vitale come una copula sotto la cupola. Di notte. Fino all’alba del giorno che verrà.

----

LA MOSTRA

Allegra Hicks, «Divinazione».

Spazi del Castello Aragonese.

Fino al 30 ottobre 2025. Tutti i giorni dalle ore 9.30 al tramonto.

A cura dell’Associazione “Amici di Gabriele Mattera”.

Informazioni: www.castelloaragoneseischia.com

-

Simone De Sanctis e la vertigine dell’infinito femmininoAvanti >